Cada 21 de septiembre, cuando los brotes de la primavera comienzan a abrirse paso en ramas que parecían marchitas, en Argentina se celebra el Día del Estudiante. No es casual, la fecha no quedó fijada por el simple capricho de coincidir con el equinoccio, sino por un hecho cargado de significatividad histórica: la llegada a Buenos Aires, en 1888, de los restos de Domingo Faustino Sarmiento, el hombre que, con luces y sombras, encarnó la modernidad educativa y un proyecto de país donde el estudio debía ser la base del progreso.

Ese gesto de traer al “maestro de América” desde Asunción no fue neutro: simbolizaba la voluntad de inscribir en el corazón de la Nación una idea de educación que iba más allá de las aulas. Nos recuerda que todo proyecto educativo es un terreno en disputa, un espacio donde se decide qué voces se escuchan, qué saberes se legitiman y, sobre todo, qué país se desea construir.

Esta visión, lejos de ser abstracta, se proyecta sobre el estudiante, quien es elemento fundamental del acto pedagógico. Nos obliga a pensar en un educando que, siendo un elemento fundamental del acto académico, sea capaz de romper con los marcos normativos de esa escuela rudimentaria, mercantilizada y repetidora de significados, sin procesar sus sentidos ni sus pretensiones.

Por eso, estudiar no es repetir. No puede reducirse a la memorización de manuales ni a la repetición de palabras pulidas por academias lejanas. Estudiar es preguntar. Es dudar. Es el arte de interrogar al mundo para transformarlo. Como decía Paulo Freire, “nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo: los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo”. El estudiante, entonces, no es un recipiente pasivo que recibe contenidos, sino el actor vital sin el cual el hecho educativo no existe.

En cada pupitre late una posibilidad de futuro. El estudiante encarna la potencia de lo nuevo, el murmullo de lo que todavía no es, pero pugna por nacer. En palabras de Eduardo Galeano, “somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. Y si estudiar no sirve para cambiar, para desacomodar certezas, para abrir caminos, se convierte en un ritual vacío, en una primavera sin flores.

Este 21 de septiembre no sólo florecen los lapachos y los jacarandás: florece también la pregunta sobre qué espacio ocupa el estudiante en nuestra sociedad. ¿Es apenas un articulador de conceptos, alguien que responde exámenes y se acomoda a modelos preestablecidos? ¿O es el protagonista de una escena transformadora, capaz de imaginar y disputar sentidos sobre el país que desea?

La respuesta no es sencilla. Durante décadas, la educación argentina osciló entre proyectos que buscaban formar ciudadanos críticos y políticas que pretendían modelar súbditos obedientes. Sin embargo, la fuerza del estudiante se revela cada vez que cuestiona, cada vez que resiste, cada vez que se organiza. Allí está su verdadero poder: en no aceptar como definitiva ninguna realidad injusta.

No se trata de negar el papel de los otros actores: docentes, instituciones, familias, directivos. Todos son parte del entramado educativo. Pero el estudiante es como la primavera: trae consigo la promesa de lo nuevo, la posibilidad de renacer, la energía vital que hace que todo lo demás cobre sentido. Sin él, el sistema es un esqueleto vacío; con él, se vuelve un organismo vivo que respira y se transforma.

Hoy, más que nunca, necesitamos un estudiante que no se conforme con repetir lo que el poder espera escuchar. Un estudiante que se atreva a pensar qué modelo de país quiere habitar y construir. Que vea en el estudio no sólo un medio de ascenso individual, sino una práctica colectiva de emancipación. Que entienda, como advertía Michel Foucault, que “el conocimiento es poder”, y que ese poder puede servir tanto para someter como para liberar.

El 21 de septiembre es, entonces, una fecha para celebrar, pero también para interpelar. Para reconocer que cada libro abierto, cada conversación en un aula, cada duda lanzada al aire, es una semilla de cambio. Y que el verdadero homenaje al estudiante no está en regalar flores ni organizar fiestas, sino en garantizarle un espacio de protagonismo, un lugar desde el cual pueda ejercer su derecho a preguntar, a incomodar, a soñar.

Porque estudiar, en el fondo, es un acto de esperanza. Una apuesta a que el mundo puede ser distinto de lo que es. Una afirmación de que la primavera no es sólo una estación, sino también una forma de mirar, una disposición a creer que lo nuevo es posible.

Por eso, este Día del Estudiante, celebremos esa primavera que habita en cada pupitre, en cada cuaderno y en cada voz joven que se atreve a preguntar: ¿y si el país que queremos es distinto del que nos dicen que es posible?

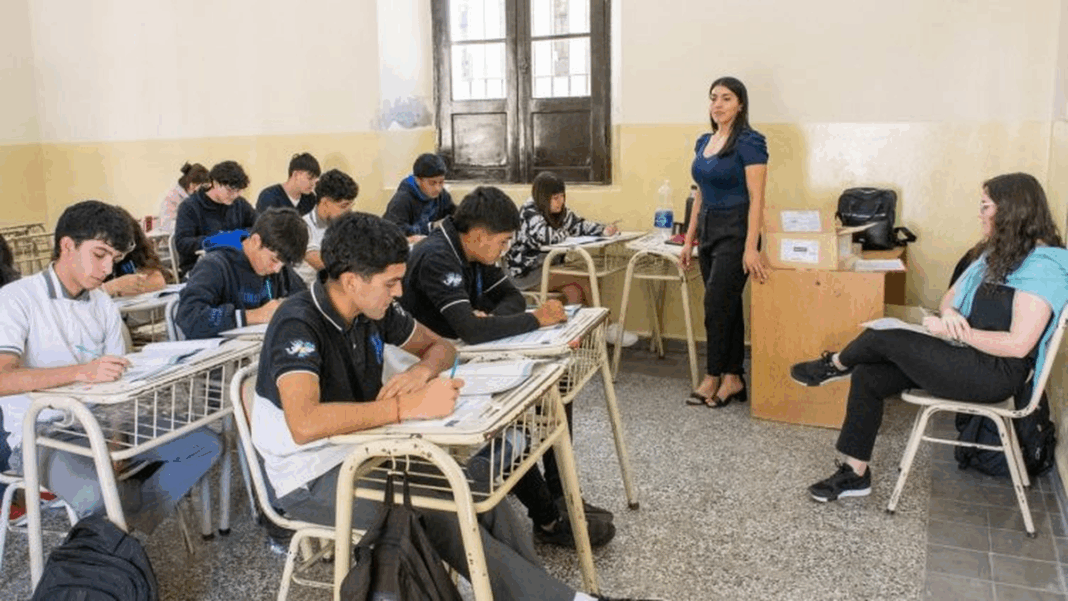

Imagen1